警報設備は火災・ガス漏れ・地震などの異常事態を早急に察知し、その危険を人々に知らせるための設備のことを指します。

火災などの災害はいつ起こるか予測ができず、発生した際には命に直結する危険性があります。

警報設備があることで、急な災害や事件が発生した際に建物にいる方へ迅速な避難を促すことができます。

また、警報設備は、消火設備と同じく消防設備の一種で様々な種類があり、消防法により建物に設置。

建物の所有者(管理者)は定期的な警報設備の点検が義務付けられています。

今回の記事では、警報設備の種類にはどのようなものがあるか、それぞれの役割や特徴・設置基準などについて詳しく解説していきます。警報設備について詳しく知りたい方や、所有する建物に警報設備の設置や設置後の点検を検討されている方はぜひ参考にしていただけると幸いです。

日本の火災状況について

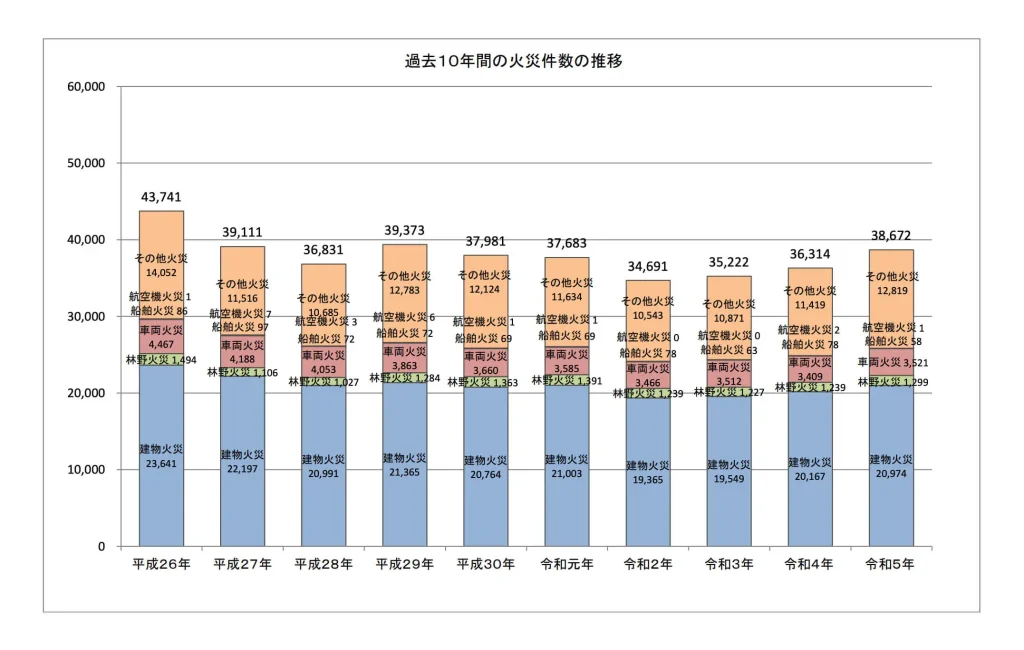

総務省消防庁の令和6年の消防統計(火災統計)データによると、日本における総出火件数は「37,036件」という統計結果が出ています。

これは、平均で1日当たり約101件、約14分ごとに1件火災が起こっていることになります。

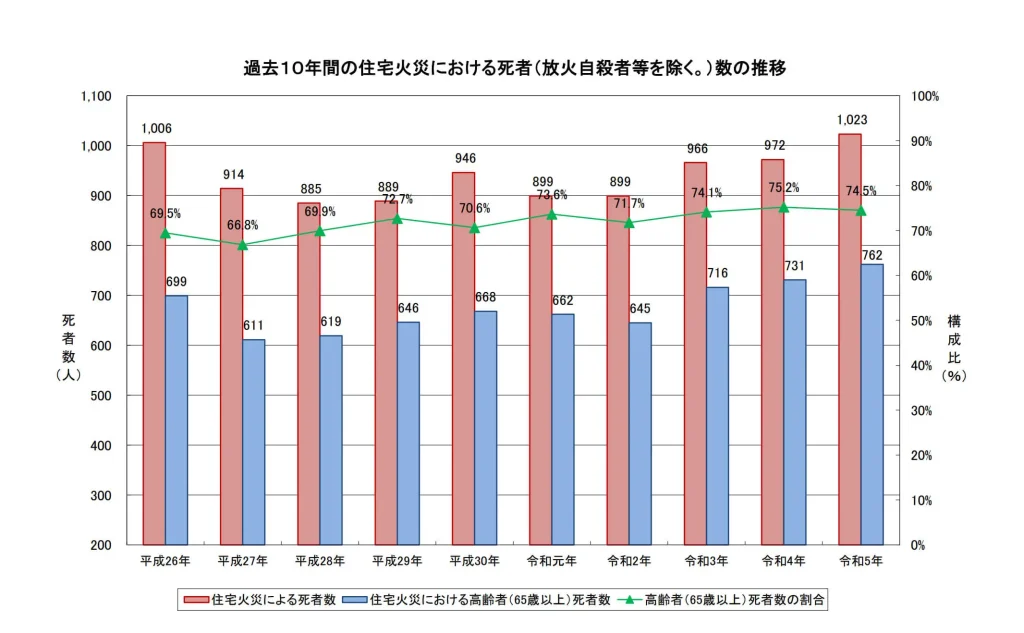

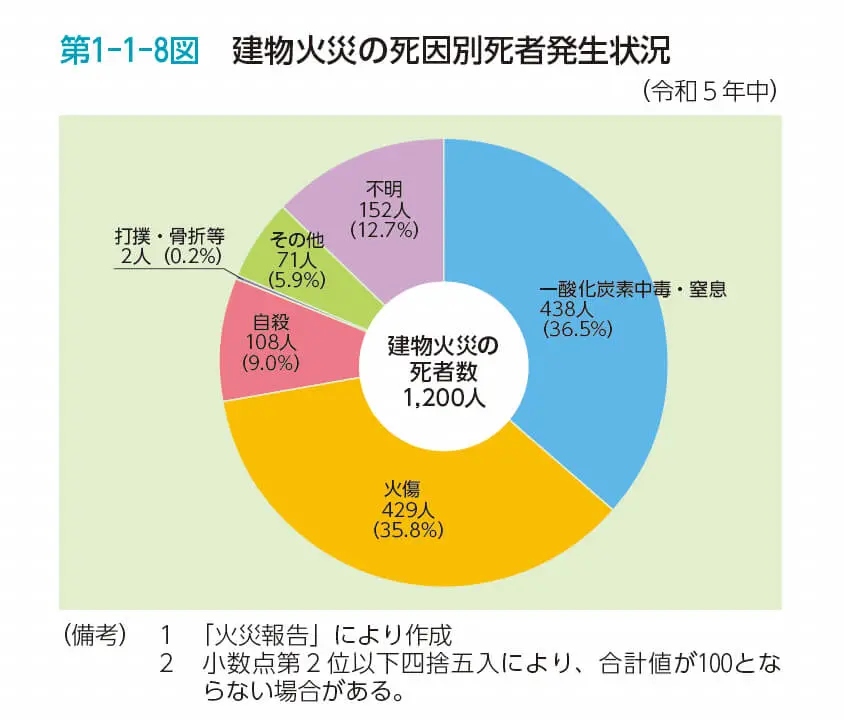

そのうち建物火災が「20,908件」、住宅火災が総出火件数の半分以上の「11,232件」。さらに、火災による総死者数「1,436人」のうち、建物火災による死者数は「1,193人」となり、なんと総死者数の80%以上にのぼることが判明しました。

過去10年間のデータを見ても、建物火災が全体の約半数を占めており、住宅火災による死者数は過去10年間でそこまで大きな変動はありませんが、徐々に増加傾向にあります。特に65歳以上の高齢者の死者数が近年多くなってきています。

一方、死因別死者発生状況は「一酸化炭素中毒」や「窒息」による死者数が最も多いことがわかります。

多くの方は、火災が発生した際には火や炎が危険であることは認識していますが、このデータからも分かるように火や炎はもちろん危険ですが、煙の方がより死に直結する危険性があることを改めて認識していただけたと思います。

参考

総務省消防庁, 消防統計(火災統計)- 令和6年(1月~12 月)における火災の概要(概数)について – , 2025

警報設備の重要性

警報設備の必要性は火災発生時の早期発見と人命救助にあります。

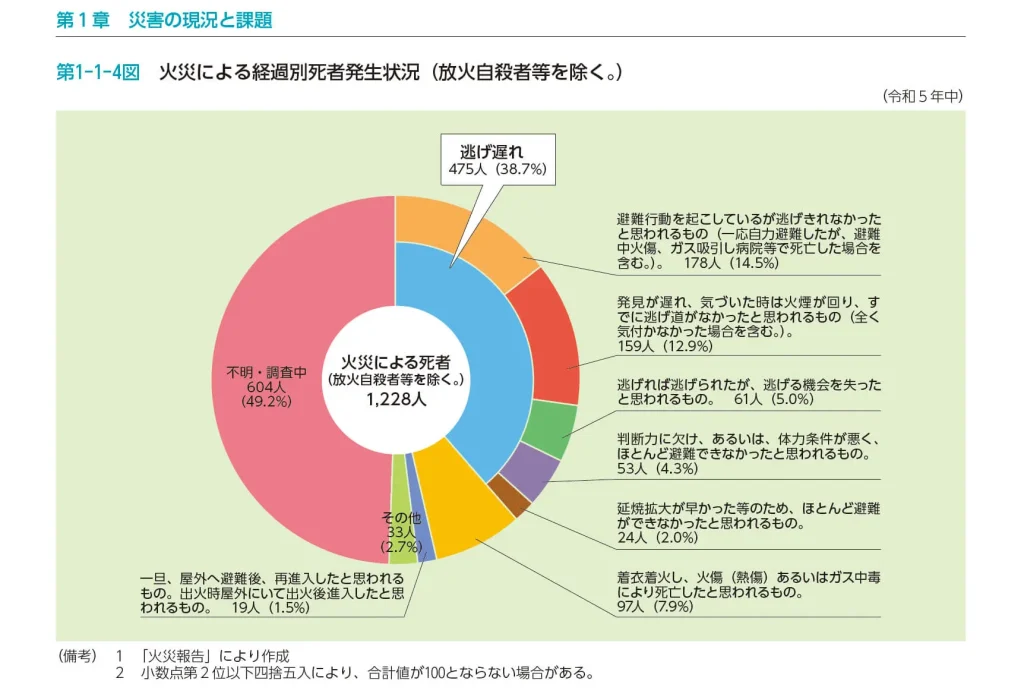

火災による死者の多くは「逃げ遅れ」によるものであると消防庁のデータで明らかになっています。

警報設備は煙や熱を自動で感知し、音や音声で危険を知らせることで、人々が迅速に避難し、初期消火活動ができるよう促す設備です。

警報設備は、消防法により特定の建物への設置が義務付けられており、設置を怠ると法的罰則の対象となるほか、設備の不備は火災被害の拡大や訴訟リスクにつながるため、法律に則った適切な点検と維持管理が非常に重要となります。

このようなことから、警報設備は火災から人々の命と財産を守るための最も重要な防災設備のひとつと言えます。

参考

警報設備が鳴ったときの対応について

警報設備が鳴ったらどのような行動を取ればいいのでしょうか?急に警報が鳴り慌ててしまうと誤った行動をとってしまいます。

ここでは、警報設備が鳴り始めて建物にいらっしゃる一般の方や一般住民の方が避難をする際に取るべき行動と警報が鳴った際に建物の管理者が取るべき行動について簡単にご説明します。

建物の管理人(火事を最初に発見した場合)

▪️火元をその場で発見し火事だと判断した場合

まずは身の安全を確保し「火事だ!」と大きな声で周囲の人に知らせ、119番通報をします。

もし、自動火災報知設備が鳴ならなかった場合、非常ベルのボタンを押し建物やマンション全体に火事であることを知らせます。

また、建物内の火災受信機の警戒区域図を確認し、どのエリアで火災を感知しているのかを把握します。

火事であることを確認したら直ちに近くにある備え付けの消火器など消火設備を使用し、できる範囲で初期消火を試みます。

※火が小さく初期消化可能な場合のみ、初期消化を試みます。

ただし、消化判断に迷う場合や炎がすでに天井近くまで達している場合は、無理な消化活動は絶対にしないでご自身の避難を必ず優先してください。

『初期消火の基準』

初期消火は出火後、火が天井に到達する前の2分前後が目安です。

また、自分の目線よりの火が高いところにあれば初期消火は困難になるので、一般の方は無理をせず避難に切り替えるようにしてください。初期消化に関して弊社の以下記事にて詳しく話していますので、是非気になる方はご覧下さい。

もし、火災でなく警報設備の誤作動であった場合、、、

火災でないことが明らかな場合は受信機の音響停止ボタンを押し、警報音を止めます。

その他、受信機で復旧操作を行い警報設備を正常な状態に戻します。

万が一、警報音が鳴り止まない場合は早急に日頃から防災設備の設置・点検を依頼している防災設備会社の担当者に連絡、または警報設備のメーカーなどに電話で連絡して停止の操作方法などを聞きながらなるべく早く停止させます。

停止後、作動した感知器を探し、誤作動の原因(ホコリ・虫・お店の調理場などであれば調理中の煙や急激な温度上昇など)を特定し、再発防止策を講じます。その際には、日頃から防災設備の設置や点検を依頼している防災設備会社の方や機器メーカーの担当者など専門家と共に原因の特定や再発防止策を講じることオススメいたします。

避難経路を確認し、速やかに避難します。

避難の際は以下の点に気をつけて避難するようにしてください。

- 煙を吸わないよう姿勢を低くし、ハンカチなどで口と鼻を覆い、足元に気をつけながらなるべく早く避難する

- 視界悪い場合は壁に手を当てて、壁伝いに歩いて避難する

- マンションなどでは、エレベーターに乗ると途中で止まってしまい、逃げられなくなる可能性があるためエレベーターは絶対使用しない

- 避難を始めたら絶対に戻ってはいけない

- 下の階へ降りられない場合は屋上へ避難することも検討する

- 部屋から出られない場合は布団やシーツなど目立つ物を振って助けを求める

火災している建物から無事に避難できましたら、爆発などにより窓ガラスや瓦礫・モノが飛んできたりする可能性が高いので必ず建物から十分に離れ待機するようにしてください。

避難後は、消防隊や救急隊の指示に従ってください。また、何があっても絶対に建物に戻らないでください。

火事現場に戻ってはいけない理由は以下のようなことが代表的に挙げられます。

消化活動が終り無事に鎮火されたら、建物の管理者は以下のようなことを行う必要があります。

※火災の出火原因や状況により対応すべきことは大きく異なります。

今回は一般的なマンションにて火災が起きた際の管理人や管理会社の対応すべき内容をいくつか一例としてご紹介いたします。

あくまで一例となりますのでご注意ください。

- 火災保険の手続き

建物のオーナーや管理会社は、火災保険や家財保険の加入状況を確認し、損害の補償手続きを進めます - 損害賠償の手続き

例)マンションの居住スペースからの出火の場合、賃借人の責任による火災であれば損害賠償請求を行います - 原状回復の対応

リフォームや室内清掃、消臭作業などを手配し、原状回復を進めます - 賃借人の生活支援

住まいを失った賃借人に対して、宿泊先の確保や管理物件の空室紹介などのサポートをします

その他、消火設備に関する記事も書いておりますので、ご興味がある方はぜひこちらからご覧ください。

警報設備の種類

警報設備にはさまざまな種類があります。

こちらでは、警報設備の種類とそれぞれの役割や特徴などを解説していきます。

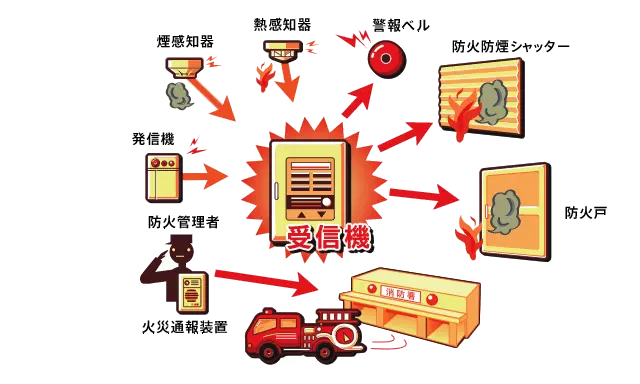

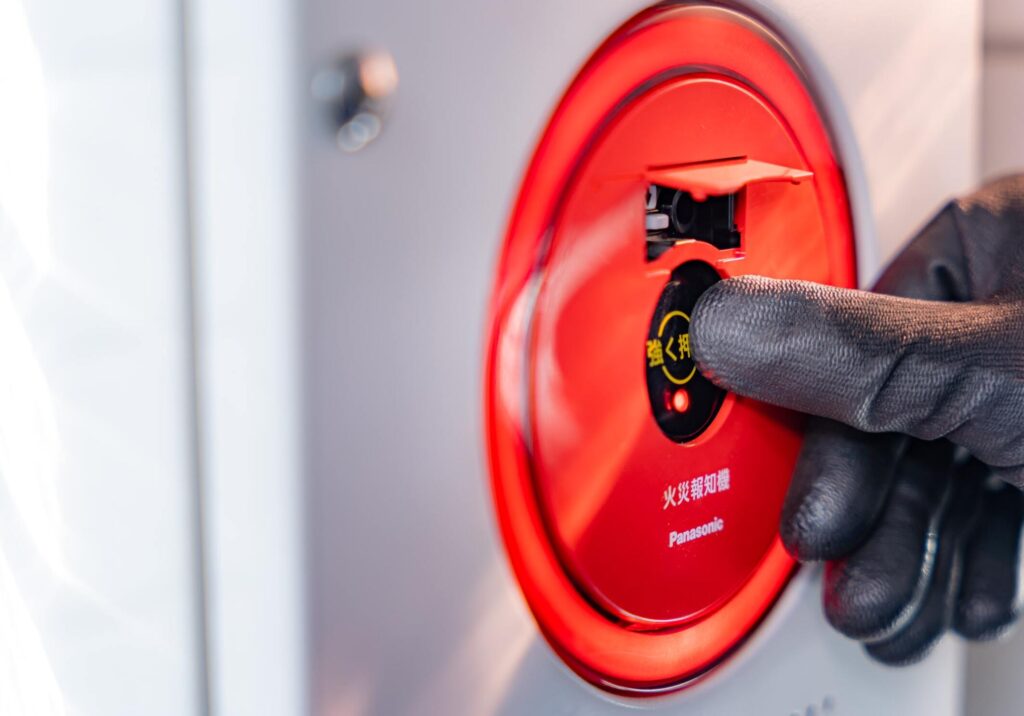

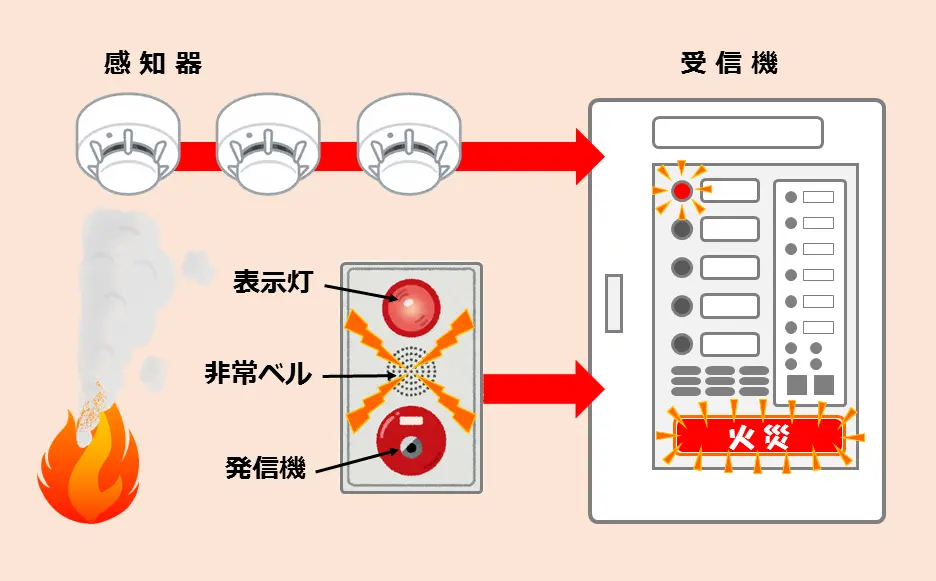

自動火災報知設備

自動火災設備は建物内で火災が発生した際に煙感知器や熱感知器が自動で感知し、建物の受信機を通じて警報ベルや非常ベルを鳴動させて、建物内外の人々に火災の発生を知らせる設備になります。

自動火災放置設備は、受信機・発信機・中継器・表示灯・地区音響装置・感知器から構成されています。

以下参考サイトにてわかりやすい関連図がありますので、関連図を見たい方はそちらをご確認ください。

感知器

感知器とは、火災によって生じる熱・煙・炎いずれか、もしくは複数を検知し自動的に火災信号を送信して火災の発生を知らせる装置のことを指します。

全ての建築物(住宅・マンション・オフィス・病院・飲食店など)に設置が義務付けられており、建物の種類や規模に応じて設置場所やタイプが消防法により明確に定められています。

感知器は火災の早期発見と迅速な避難を促すために不可欠で、検知する現象の種類によって、「熱感知器」「煙感知器」「炎感知器」などに分類されます。

熱感知器

火災による温度上昇を検知します。

煙感知器

火災発生時による煙を検知します。光電式・イオン式・ビーム式のほか、煙と熱の両方を感知する複合式などがあります。

炎感知器

火災の炎から放射される特定の波長の赤外線や紫外線を感知します。

感知器の種類や重要性について詳しく知りたい方は、弊社のこちらの記事をご覧ください。

受信機

自動火災報知設備の受信機は、感知器や発信機から火災信号を受信し、建物全体に火災の警報を鳴らしたり、火災の発生場所を示す警報装置です。

建物の防災センターや管理室に設置され、火災の早期発見と素早い避難誘導を目的としています。

火災受信機には、火災信号の形式によって主に「P型受信機」と「R型受信機」があります。

P型受信機

比較的シンプルな機能で、火災が発生した警戒区域を確認できます。

R型受信機

感知器から固有の信号を受信するため、発報をした感知器の場所をより詳細に特定できます。

音響装置

警報設備における音響装置とは火災受信機からの信号を受け、火災発生を知らせるベルやサイレン、または音声による警報を発する装置のことを指します。

建物内の廊下や階段・出入口など、人がよく通る場所に設置されています。

この装置は、主にベル・ブザー・スピーカーの3つに区分されています。

火災信号を受信すると音響装置が作動し、火災が発生したことを音や音声で建物内にいる人々へ伝える役割があり、受信機と連動して火災が発生した具体的な警戒区域の特定も行います。

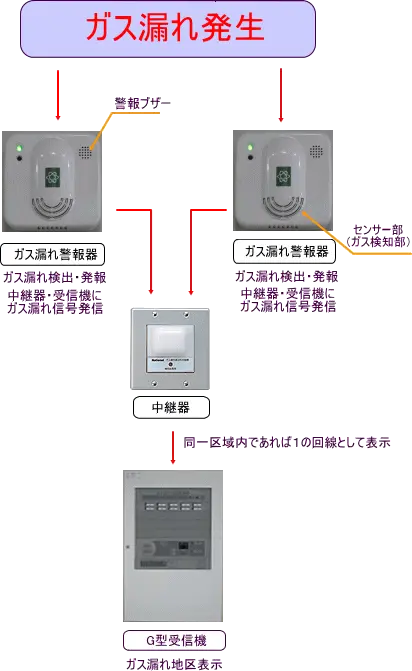

ガス漏れ火災警報設備

ガス漏れ火災警報設備は、配管の劣化などによる可燃性のガス漏れを早期に察知し、受信機に表示して警報を発することで、ガス災害による事故を未然に防ぐための装置です。

以下の構成からなり、主にガスを使用する建物に設置が義務付けられています。

- ガス漏れ検知器:ガス漏れを検知する部分です。

- 受信機:検知器からの信号を受けて警報を表示・発信する装置です。

- 中継器:検知器と受信機の間で信号を中継する役割を持ちます。

- 警報装置:警報音や音声・表示灯などでガスもれを知らせます。

非常警報設備

非常警報設備とは火災発生時に自動もしくは手動で、建物内にいる不特定多数の人々に火災や災害を知らせる消防設備です。

学校や病院・劇場・ホテルなどの多数の人が利用する建物に設置され、火災を知らせる非常ベルや、自動サイレン・放送設備があり、火災の状況を周囲に素早く知らせることで、人々の避難を促します。

非常警報設備は自動火災報知設備と似ていますが、役割が異なります。

大きな違いは、「自動的に火災を発見できるかできないか」になります。

自動火災報知設備は名前の通り自動的に火災を発見することができますが、非常警報設備は人が手動でボタンを押し、周囲に火災を知らせます。

しかし、全ての非常警報設備が手動というわけではありません。

基本的には押しボタンを押して手動で鳴らす方法になりますが、自動火災報知設備と連動している場合は火災放置設備が作動すると連動している非常警報設備は火災信号を受信し、自動的に警報が鳴ることもあります。

住宅用火災警報器

住宅用火災警報器(火災報知機とも呼ばれます)は、火災によって発生する煙や熱を感知し、警報音や音声で住宅内にいる人に火災をいち早く知らせてくれる機器のことを指します。

主に一般住宅に設置されることの多い警報器ですが、設置に工事が『不要なタイプ』と『必要なタイプ』がありますのでご注意ください。

- 設置に工事が『不要なタイプ』

「乾電池式」の警報器であれば、リチウム電池などを電源とするため電気工事や配線は不要です。ホームセンターなどで購入したものを説明書に従って天井に取り付けることができます。 - 設置に工事が『必要なタイプ』

「AC100V」の警報器は分電盤から直接電源を取るタイプで、設置をするには『電気工事士』の資格が必要となります。また、誤った施工が火災の危険性を高めるため、「AC100V」の感知器を設置する場合は、専門業者に依頼する必要があります。

ただし、「AC100V」の警報器は現在ではほとんど販売終了になっており「乾電池式」の警報器を選ぶことが多いです。

2006年の消防法改正により、全国全ての住宅で設置が義務化※1され、火災の早期発見や避難の促進、初期消火を可能にすることで住宅火災による死者の低減に大きく貢献しています。

参考

非常放送設備

非常放送設備とは火災や地震などの災害時に、建物内にいる人々に避難を促す音声による警報や、指示を伝えるための設備のことを指します。

自動火災報知設備と連動して火災発生を自動で知らせたり、緊急地震速報受信機から情報を得て、緊急放送を行ったりする機能もあります。

劇場やホテル・学校・病院など多くの人々が利用する建物に設置が義務付けられており、停電時でも稼働できるように非常電源を備える必要があります。

参考

警報設備の設置基準

警報設備には法で定められた基準があり、設備の種類や建物の用途・規模・収容人数などにより異なります。

設置場所では、火災を有効かつ迅速に報知できる場所に設置し、非常電源の確保や定期的な点検が必要となります。

危険物の規制に関する政令

(警報設備の基準) 第二十一条 指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

| 警報設備の種類 | 対象建物 | 設置基準・設置条件 |

| 自動火災報知設備 | 劇場/集会所/キャバレー/飲食店/デパート/ホテルなど(延べ面積が300㎡以上の建物) 共同住宅/学校/図書館/工場/スタジオ/駐車場/倉庫など(延べ面積が500㎡以上の建物) | 【感知器】 ・壁や天井、または壁から60㎝以上離して設置する。 ・換気口や吸気口からは1.5m以上離して設置する。 ・天井が低い部屋やせまい部屋は出入口付近に設置する。 【発信機】 ・押しやすい位置に設置し、押しボタンの高さは床面から80㎝以上1.5m以下となるよう設置する。 ・多くの人の目に触れやすい場所(廊下や階段付近)に設置する。 ・発信機までの歩行距離が50m以下の場所に設置する。 【受信機】 ・操作部などの高さが床面から80㎝以上、1.5m以下になるように設置する。 ・直射日光などにより、表示が不鮮明にならない場所に設置する。 ・非常電源(バッテリー)を設置する |

| ガス漏れ火災警報設備 | 劇場/飲食店/百貨店//ホテル/病院/学校/図書館/浴場/神社/寺院/工場/地下街など (延べ面積が1,000㎡の建物) ※一般家庭において設置義務はありませんが、ご自身と周囲の安全と財産を守るために設置が推奨されています。 | ・検知器の下端は天井面などの下方30㎝以内の位置に設置する ・換気口などの空気の吹き出し口から1.5m以上離れた位置に設置する ・燃焼または貫通部から水平距離が8m以内の場所に設置 ・検知器の上端は床面の上方30㎝以内の位置に設置する ・燃焼器または貫通部からの水平距離が4m以上になるように設置する |

| 非常警報設備 | 収容人数が20名以上50名未満の建物(コンビニ/カラオケ/宿泊所など) | 多数の人の目にふれやすく、火災に対して速やかに操作ができる場所に設置する |

| 住宅用火災警報器 | 全ての住宅 (戸建住宅/共同住宅/店舗併用住宅など) | 【寝室】実際に就寝する部屋または寝起きをする部屋 【階段】寝室が2階以上にある場合、その階の階段の上部(1階の階段は除く) |

| 非常放送設備 | ホテル/旅館/カラオケ/病院/学校/図書館/デパート/地下街など (収容人数が300人以上、地下階数11階以上または地下階数3階以上の建物) | ・該当建物の全区域に火災の発生を有効かつ速やかに知らせることができるよう設置する ・多数の人の目にふれやすく、かつ火災の際に速やかに操作することができる場所に設置する ・非常用電源を設置する |

より詳細な設置基準については「e-GOV 法令検索」にてご確認ください。

| 自動火災報知設備 | 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十一条(自動火災報知設備に関する基準) |

| ガス漏れ火災警報設備 | 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十一条の二(ガス漏れ火災警報設備に関する基準) |

| 非常警報設備 | 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十四条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準) |

| 住宅用火災警報設備 | 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の六(住宅用防災機器)、第五条の七(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準) |

| 非常放送設備 | 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二十四条(非常警報器具又は非常警報設備に関する基準) |

警報設備は点検が不可欠

警報設備は消防設備の一種であるため、設置義務のある建物では点検が必須であり、消防法で定められた定期的な点検と報告が義務付けられています。

定期的な点検は、火災発生時に確実に警報設備を機能させ、人命・財産を守るために必ず行う必要があります。

点検には『機器点検』と『総合点検』の2種類があり、主な違いは「点検内容」と「点検頻度」になります。

機器点検

機器点検では、警報設備の外観に異常や損傷がないかを目視で確認するなど比較的簡易的な点検になります。

点検頻度は、半年に1回実施することが義務付けられています。

総合点検

警報設備を実際に作動させ、正常に機能するかなど警報設備が実際に作動する環境を特殊な器具などを用いて総合的に確認をする点検になります。

こちらは、1年に1回実施することが義務付けられています。

一方、住宅用火災警報器は点検義務はありません。

しかしながら、設置者自身が定期的に点検やお手入れをすることが推奨されています。

マンションやアパートに住まわれている方は、お住まいの建物の掲示板などに「防災設備点検 – ご協力のお願い – 」などと書かれた紙が貼られていたり配られたりしたことがあるのではないでしょうか。

このお知らせ自体には、点検協力の義務はありませんが、点検を怠ると火災が起きた際に防災設備が正常に作動しない可能性があります。

ご自身で定期的に点検が難しい場合は建物の管理されている方が手配してくださった点検員の方に点検いただくのが良いかと思います。知らない作業員の方が家の中に入り込むのは少し抵抗があるかもしれませんが、ご自身のためにも是非定期点検にはご協力ください。

警報設備の点検は株式会社リライアークスへ

警報設備の点検は、消防設備会社に依頼することをおすすめします。消防設備会社は、消防用設備などの設置・点検・整備を専門に行う会社です。

消防設備士や消防設備点検資格者などの専門資格を持つ技術者が所属しており、消防法を基準とした適切な業務を行うことができます。

また、点検後の報告書の作成やトラブルがあったときの改修工事などもまとめて依頼できるため安心です。

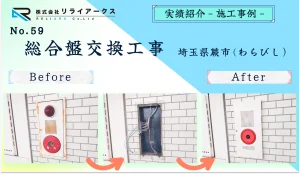

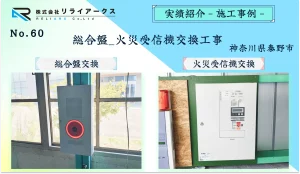

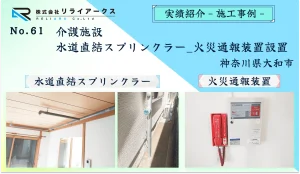

私たち【株式会社 リライアークス】では、

- スピード感

- 対応力

- 柔軟性

この3つをポリシーとし、消防設備点検や工事施工を実施しています

特に、弊社は少数精鋭のためお客様の急なご依頼やご要望にも柔軟にスピード感を持って対応しております。

今回の記事でもご説明していた火災後の対応のサポートや設備の交換や設置・点検。警報器設備の誤感知やその他トラブルにもすぐに対応いたします。

弊社は横浜市を拠点とし、1都3県で消防設備に関わる依頼をお受けしております。点検で発生した不備事項や新規店舗・テナント改装・リフォームによる移設など全ての消防設備点検を自社・協力会社様とともに多岐に渡り対応させていただいております。

また、施工後のアフターフォローやトラブルなど、お客様のさまざまなお困りごとにも柔軟に対応させていただきます。

消防設備の設計・施工・法定点検などのお悩みがございましたら、ぜひ一度弊社までご相談ください。

まとめ

警報設備は消防設備の一種で、火災発生などの異常事態を早期に感知し、人々や消防機関に知らせる役割を担っています。

建物火災で一番多い死因は一酸化炭素中毒や窒息死であるということが明らかになっていますが、警報設備があることで逃げ遅れによる被害を減らし、速やかに避難をすることができます。よって、警報設備は人命や財産を守るために非常に重要な設備ということが言えます。

また警報設備には次のような種類があります。

- 自動火災報知設備(感知器・受信機・音響装置)

- ガス漏れ火災警報器

- 非常警報設備

- 住宅用火災警報器

- 非常放送設備

これらは、消防法によりさまざまな建物に設置することが義務付けられていますが、警報設備の設置基準は建物の延べ面積・収容人数・規模・用途によって異なるため、非常に複雑です。また、警報設備の定期的な点検や正しい設置は、専門的な知識や経験が必要となります。いつ起こるかわからない火災に備えとても重要です。

そのため、警報設備の設置を検討されている方や設置基準や点検について詳細に知りたいという方は、警報設備を設置や点検をしたい建物がある最寄りの市区町村にお問い合わせする。もしくは、防災設備会社にお問い合わせいただくのが確実です。

警報設備の正しい設置場所や定期的な点検は、いつ起こるかわからない火災の備えとしてとても重要です。

警報設備の設置や点検をご検討されている方は、ぜひ弊社【株式会社リライアークス】までお気軽にご相談ください。