消火設備は、火災から人命や財産を守るために建物が義務づけられている「消防設備」のうちのひとつです。

火災が発生した際に初期消火や延焼防止のために使用される設備の総称を指します。

消火設備にはさまざまな種類があり、『消火の原理』により使い道が異なります。

本記事では、種類の多い消火設備についてどのようなものがあるのか、また種類ごとの役割や特徴、設置基準についても詳しく説明していきます。

現在は、お店・マンション・工場・オフィスビル・駐車場など様々な場所で消防設備の設置だけでなく定期点検が義務付けられています。新たに消防設備の設置を考えられている方やもともと設置してある消防設備の定期点検や交換でお悩みの方にも参考となるような記事になっていますので、是非じっくりご覧ください。

火災はいつどこで発生するか予測ができません。いざというときに、大切な命や財産を守るためにも、消火設備について理解し正しく設置・点検することが重要です。ご不明な点・ご相談はいつでも弊社『株式会社リライアークス』にご相談ください。

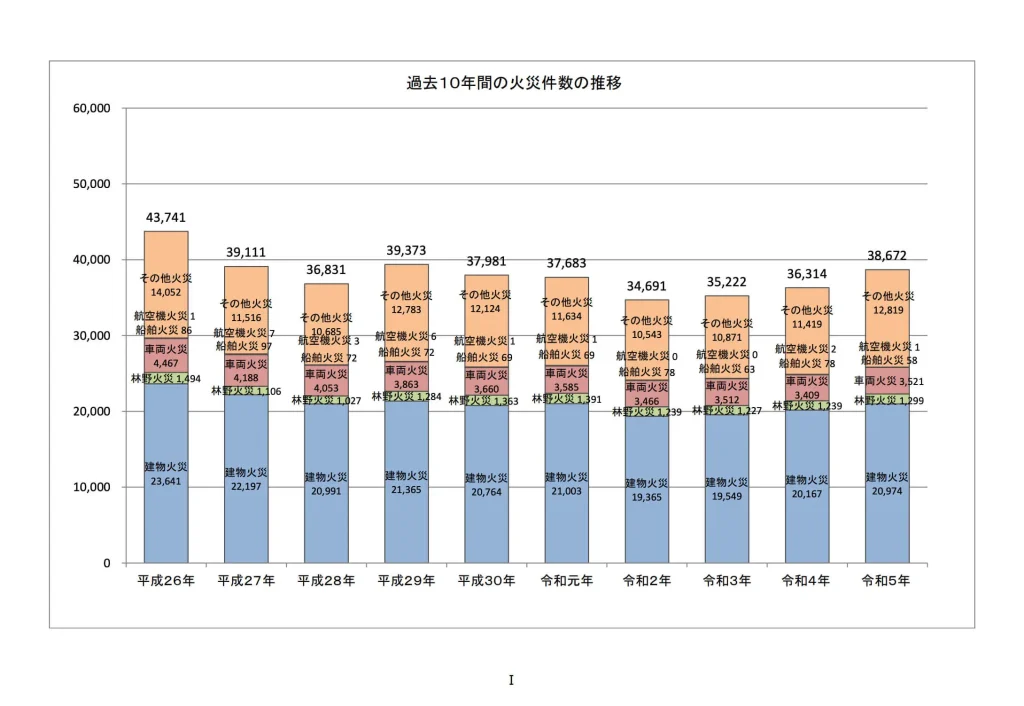

現在の「日本の火災状況」について

総務省消防庁のデータによると、令和6年の日本での総出火件数は「37,036件」でした。

この数字は1日当たり約101件の火災が発生していることになり、時間にすると約14分に1件火災が発生しているということになります。そのなかでも建物火災が「20,908件」、そのうち住宅火災が「11,232件」と建物火災の半数以上を占めているというデータも出ています。

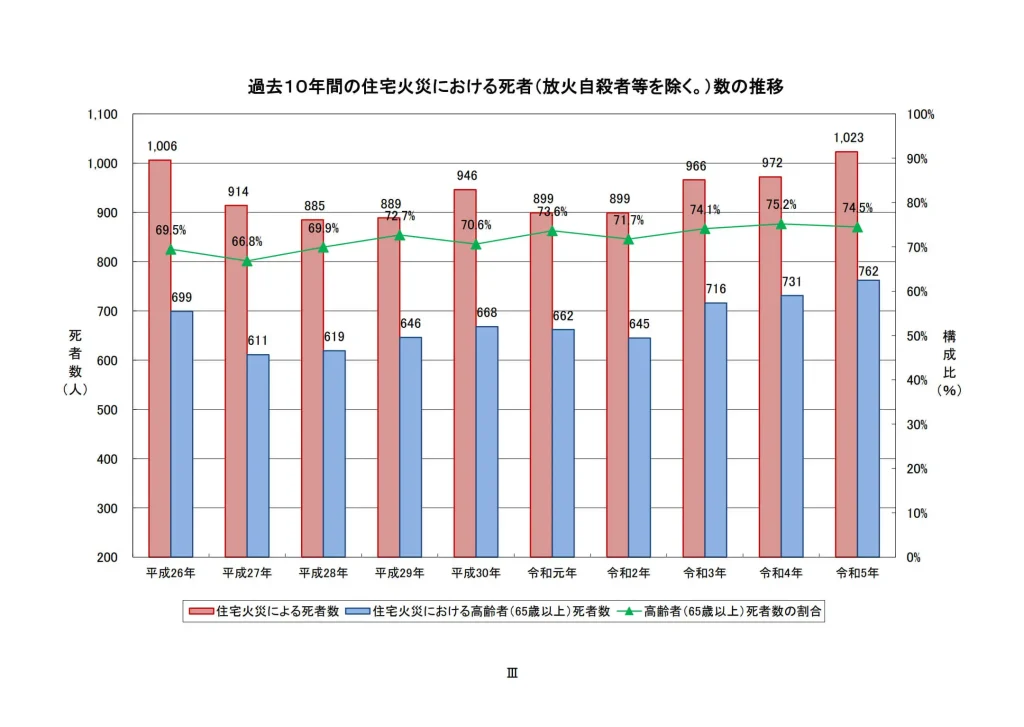

過去10年間のデータで見ても、建物火災は全体の約半数を占めていることがわかります。また、住宅火災による死者数は過去10年間でみると大きく変動はなく、逆に少し増加しているため、火災が身近にあるということを認識できます。

総務省消防庁, “報道資料 令和5年(1~12月)における火災の状況(確定値)” , 令和6年11月8日, (参照2025-08-01)

図I 過去10年間の火災件数推移、図III 過去10年間の住宅火災における死者(放火自殺者等を除く)の推移

消火設備の必要性

消火設備とは、「火災を消火するための設備や機器の総称」のことです。

消火設備には、消火器・屋内/屋外消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備などがあります。

これらは火災の初期段階での消火活動や延焼防止・避難誘導を目的としており、消防法によって建物の規模や用途に応じて、設置が義務づけられています。

そして、消火設備は火災発生時に被害を最小限に抑え、人命や財産を守るために非常に重要です。具体的には次のようなことになります。

初期消火での重要性

火災はまだ火が小さい初期の段階で消火活動を行うことで、火災の拡大を抑え、被害を最小限に抑えることができます。消火設備は、初期消火を効果的に行うための重要なツールとなります。

初期消化に関する記事も書いていますので、興味のある方は是非こちらもご覧ください。

人命の保護

消火設備は火災発生時に避難時間を確保し、安全な場所に避難するために役立ちます。また、消火活動を行う消防隊員は消火設備があることで、より安全に活動を行うことができます。

財産の保護

消火設備は、火災による建物の焼失や貴重な財産の損失を防ぐのに役立ちます。特に、危険物を取り扱う施設や多くの人が利用する施設では、消火設備の設置が義務づけられています。

消防法上の義務

多くの建物では、消防法によって消火設備の設置が義務づけられています。これは火災発生時の安全を確保するためです。

上記のようなことから、消火設備は非常に必要性が高いということがわかります。

『消火の原理』とは?

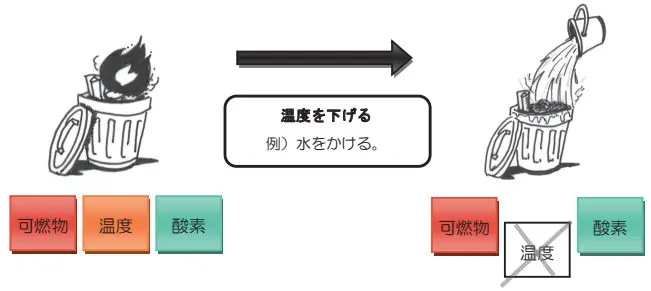

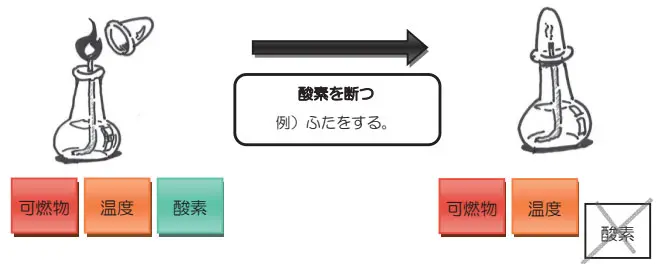

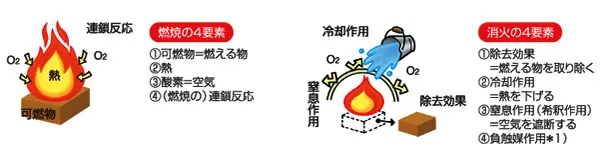

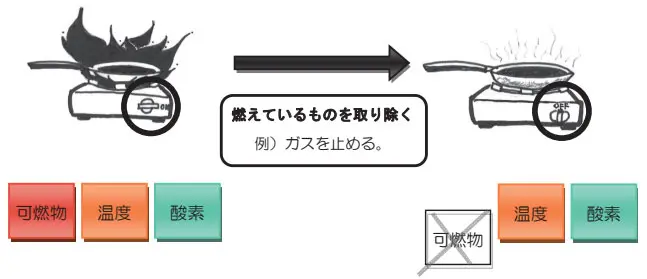

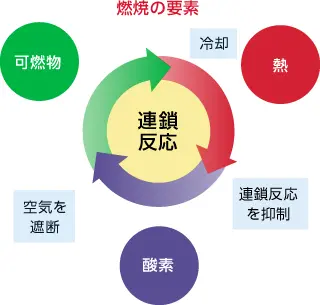

燃焼は4つの要素(可燃物・酸素・熱・連鎖反応)が全て揃うことで起こります。これを「燃焼の4要素」と言います。

※東京消防庁のホームページでは「燃焼の3要素」と書かれています。

この4要素のうちひとつの要素でも取り除くことができれば、燃焼を消し止めることができます。それを『消火の原理』と言います。

消火の原理は次の4つに分類され「消火の4要素」と言われています。

消化の4要素③:除去消火

燃焼に必要な可燃物を取り除くことで火を消す方法です。例えば、ガスコンロの火を消すために元栓を閉めたり、火災現場で燃えている家財道具を運び出す、等が該当します。

消化の4要素④:負触媒(ふしょくばい)作用

化学反応の速度を遅くする触媒作用のことを指します。燃焼の連鎖反応を化学的に抑えたり、可燃物と酸素の結合を阻害したりすることで消火します。一般的にはこの作用があるハロゲン化物消火剤が使用されます。

これらの消火原理は、火災の種類や状況に応じて使い分けられます。例えば、水は冷却効果が高いため一般的な火災には適していますが、電気火災や油火災には不向きな場合があります。

消火設備の種類

消火設備には第1種〜第5種に分けられており、それぞれ消火原理によって用途が異なります。

こちらでは消火設備の種類と、それぞれの役割や特徴について解説していきます。

第1種消火設備

主に「屋内消火栓設備(おくないしょうかせんせつび)」と「屋外消火栓設備(おくがいしょうかせんせつび)」、この2つを指します。

これは火災発生時に初期消火を行うための設備です。

屋内消火栓設備は、建物内部で発生した火災を初期消火するための設備で、人が操作して放水し消火活動を行います。放水量が多いため消火器では対処できない火災にも有効です。

大規模な建物や特定の用途の建物、劇場・ホテル・学校・映画館・百貨店・病院・共同住宅(マンションなど)などの建物内の各階の廊下や階段付近など、火災時の速やかにアクセスできる場所に設置されます。

屋外消火栓設備は建物の外壁や駐車場・敷地内の広い場所に設置され、1階や2階の火災を消火したり、隣接建物への延焼を防ぐために使用されます。屋内消火栓と同じように人が操作して使用し、火災の初期段階や屋内消火栓での対応が困難な場合に、外部からの放水で消火活動を行います。

第2種消火設備

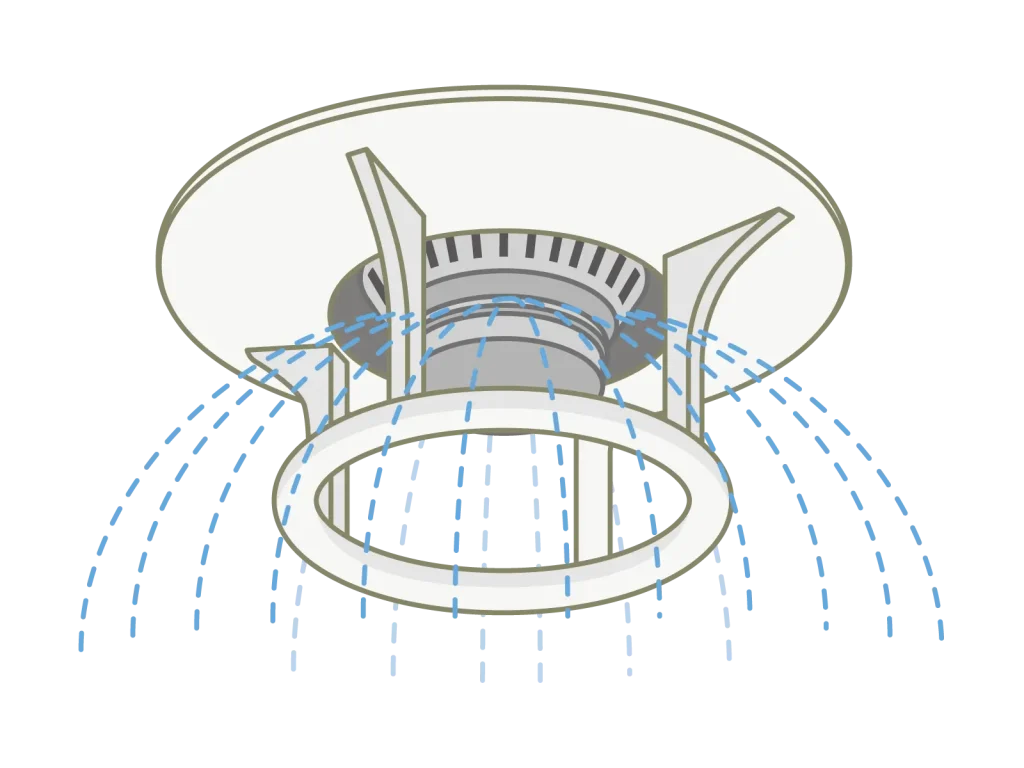

「スプリンクラー設備」のことを指します。

スプリンクラーは、火災の熱を感知すると天井に設置されたスプリンクラーヘッドから自動的に水が噴射され、初期消火を試みます。

高層ビル・地下街・大規模な商業施設など、火災の拡大が懸念される場所に設置されます。

第3種消火設備

一般的に「特殊消火設備」とも呼ばれ、特定の危険物や火災に対応するために用いられ、固定式消火設備と移動式消火設備があります。

固定式は、主に駐車場や整備工場・発電所などの油火災や電気火災が発生しやすい場所や、危険物を取り扱う施設に設置され、自動または手動で起動して消火活動を行い、次のような消火剤が使用されます。

- 水蒸気

- 水噴霧(みずふんむ)

- 泡

- 不活性ガス(二酸化炭素や窒素など)

- ハロゲン化物

- 粉末

水蒸気・水噴霧消火設備

水を微細な霧状にして放射し、火災を消火する設備です。

主に冷却効果と水蒸気にして窒息効果で燃焼を阻止します。

スプリンクラー設備と似ていますが、水噴霧消火設備はより細かい水滴を噴霧するため、冷却効果が高く、水蒸気による酸素の遮断効果も期待できます。

トンネルや駐車場・指定可燃物を取り扱う場所に設置されます。

泡消火設備

泡ヘッドや泡ノズルから大量の泡を放射し、可燃性液体の表面を泡で覆うことで窒息作用と冷却作用によって消火する設備です。

主に油火災などの消火に用いられ、駐車場・ヘリポート・危険物取扱所などに設置されます。

不活性ガス消火設備

燃焼に必要な酸素を遮断する窒息作用を利用し、二酸化炭素や窒素などの不活性ガスを放出することで、酸素濃度を低下させ火災を消火します。

水による消火が適さない機械室や電気室・コンピューター室などに設置されます。

ハロゲン化物消火設備

ハロゲン化物消火剤に含まれるハロゲン元素(フッ素・塩素・臭素・ヨウ素)が燃焼反応を科学的に抑制する作用を利用し消火する設備です。

従来はハロン1301・1211・2402などが使用されていましたが、ハロンはオゾン層破壊の問題があることから、現在は使用されていません。

現在は、オゾン層を破壊することがない消火剤のHFC-23やHFC-227eaなどが使用されています。

粉末消火設備

火災を消すために、粉末状の消火剤を噴射する消火設備のことです。燃焼の連鎖反応を抑制する負触媒作用や、酸素濃度を低下させる窒息作用や放射熱を遮断する冷却効果により消火します。

駐車場・整備工場・ボイラー室・塗装ブース・変電室・高圧ケーブルピット・印刷工場など、幅広い場所に設置されています。

【移動式粉末消火設備】

一方、移動式は人が持ち運んで使用する消火器のようなもので、火災が発生した際に現場に移動させて初期消火を行うための消火設備です。

「移動式粉末消火設備」が一般的で、消火薬剤を詰めた容器とホースが一体となっており、ホースを伸ばして火元に薬剤を放出し、消火を行います。

主に立体駐車場や自動車整備工場・電気室・倉庫・工場などの火災が発生しやすく、消火器よりも大量の消火剤が必要な場所に設置されます。

第4種消火設備

主に「大型消火器」のことを指し、危険物施設など火災のリスクが高い場所で広い範囲の火災に迅速に対応するために設置されます。

小型消火器よりも消火剤の容量が多く、移動を容易にするために車輪がついているものもあります。

(左)車載式50型(大型)、(右)車載式200型(大型)

第5種消火設備

第5種消化設備は、以下のような簡易消火器具のことを指します。

- 小型消火器

- 水バケツ

- 水槽

- 乾燥砂

- 膨張ひる石(バーミキュライト)

- 膨張真珠岩(ぼうちょうしんじゅがん:パーライト)

これらの設備は初期消火を目的とし、主に製造所や貯蔵所などに設置されています。特に地下タンク貯蔵室や給油取扱所などでは、有効に消火できる場所に設置することが義務づけられています。

小型消化器

みなさんが日頃からよく眼にする消火器で手軽に扱うことができるため、初期消火にとても有効です。

粉末ABC消火器などが広く使用されています。

水バケツ・水槽

大量の水を確保できるので、初期消火に役立ちます。

余談ですが、小学校などの学校でも「消火器・水バケツ・雑巾」が各階にセットで置かれていたのは初期消化にすぐに対応できるようにするためです。

粉末ABC消化の「A・B・C」とは?

- A火災(普通火災)::木材、紙、繊維など、固体が燃える火災

- B火災(油火災)::ガソリン、灯油、天ぷら油など、油が燃える火災

- C火災(電気火災)::電気設備、配線などが原因の火災

乾燥砂・膨張ひる石(バーミキュライト)・膨張真珠岩(パーライト)

これらは可燃物の表面を覆い、酸素を遮断することで火を消します。(窒息消火)

消火設備の設置基準

消火設備は種類ごとに以下のような設置基準が設けられています。

| 消火設備の種類 | 設置基準 |

| 第1種消火設備 | 屋内消火栓:建物の各階に設置され、ホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設置する |

| 屋外消火栓:防護対象物からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設置する | |

| 第2種消火設備 | 防護対象物の各部分からスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1.7m以下になるように設置する |

| 第3種消火設備 | 消火対象となる危険物や施設の用途・規模に応じて、各消火剤の放射能力が有効に働くように適切な位置と個数を設置する |

| 第4種消火設備 | 防護対象物の各部分から消火設備に至る歩行距離が30m以下になるように設置する |

| 第5種消火設備 | ・地下タンク貯蔵所 / 簡易タンク貯蔵所 / 移動タンク貯蔵所 / 給油取扱所 / 販売取扱所などの特定の危険施設において、有効に消火できる場所に設置する ・上記以外のその他の製造所などでは、防護対象物の各部分から消火設備までの歩行距離が20m以下となるように設置する |

また、危険物を取扱う製造所などは、施設の種類や規模・収容人数・取扱う危険物などに応じて、以下の3つの区分に分けられています。

- 著しく消火困難な製造所など

- 消火困難な製造所など

- 消火困難な製造所など

| 対象区分 | 消火設備 |

| 著しく消火困難な製造所など | 第1種・第2種・第3種のうちいずれかひとつ+第4種+第5種 |

| 消火困難な製造所など | 第4種+第5種 |

| その他の製造所など | 第5種 |

これは「危険物政令第20条」に、消火設備の設置基準として記載されています。

(消火設備の基準)

第二十条 消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

二 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。 三 前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。

引用元:危険物の規制に関する政令

消火設備は点検が必要

消火設備は、消防法で定められた消防用設備に該当するため、定期的な点検と結果報告が義務付けられています。

定期的な点検は、消火設備が常に正常に機能するために非常に重要です。点検を怠ると火災発生時に設備が適切に機能せず被害が拡大し、人命や財産を守れなくなる可能性があります。

点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類があり、次のような違いがあります。

- 機器点検

6ヶ月に1回実施することが義務づけられており、設備や機器が正常に機能するかどうかを確認するために行う点検です。主に外観を目視で確認し、汚れや破損などがないかを簡単にチェックします。 - 総合点検

年に1回行うことが義務づけられており、設備や機器を実際に作動させ、機能が正常かどうかを確認します。

これらの点検が終わったら、建物の所有者や管理者は毎回点検結果を消防庁へ報告する義務があります。

消火設備の点検は『 株式会社 リライアークス 』へ

消火設備の点検は消防設備会社へ依頼するのがおすすめです。

消防設備会社は、消防設備士や消防設備点検資格者などの専門資格を持つ技術者が在籍しており、消防法に基づいて適切な業務を行うことができます。

点検後の報告書の作成や不具合があったときの改修工事などもまとめて依頼できるため安心です。

私たち【株式会社 リライアークス】では、

- スピード感

- 対応力

- 柔軟性

この3つをポリシーとし、消防設備点検や工事施工を実施しています。

弊社は神奈川県横浜市拠点に1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)を中心に消防設備に関わる依頼を承り、点検で生じた不備事項や新規店舗・テナント改装・リフォームによる移設など全ての消防設備点検を自社・協力会社様とともに幅広く対応させていただいております。

また、施工後のアフターフォローやトラブルなど、お客様のさまざまなお困りごとにも臨機応変に対応させていただきます。

消防設備の設計・施工・法定点検などでのお悩みがございましたら、ぜひ一度弊社までご相談いただけますと幸いです。

1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)以外の方でもまずはご相談・お問い合わせください!

まとめ

消火設備とは火災が発生した際に、初期消火や延焼防止のために使用される設備や機械などの総称のことです。

消火設備は、以下の「消火の原理」により、用途が異なります。

- 冷却消火

- 窒息消火

- 除去消火

- 負触媒作用

そして、第1種〜第5種に区分され、それぞれ設置基準が危険物の規制に関する政令により定められています。

また、これらの消火設備は消防設備に該当するため、法で定められた点検が義務づけられています。火災発生時に正常に作動するよう、消火設備が設置してある建物の管理者や所有者は必ず定められた期間内に必ず点検を行い報告しなければなりません。

現在、日本では約101件の火災が1日に起きているというデータがあります。そのなかでも特に建物火災や住宅火災が多いため、火災が身近にあるということを改めて認識させられます。

万が一火災が発生したとき、人命や財産を守れるように消火設備の大切さを理解し、設置基準に基づいて火災設備の設置・点検をいただくようお願いいたします。

消火設備以外にも警報設備や避難設備などの設置・点検も非常に重要になります。

防災設備に関することでわからないことやご不明点があればいつでもお気軽に弊社『株式会社利ライアークス』までご連絡下さい。