火災が発生した場所に居合わせた時、自分たちでできることは「初期消火」です。

初期消火に成功すると火が広がるのを防ぐことができ、建物や財産・人命への被害を最小限に抑えることができます。

初期消火に成功の鍵となるのが「感知器」です。感知器は建物や住宅に設置される自動火災報知設備のひとつであり、火災の初期段階での熱や煙を感知し、警報を発することで迅速な避難や初期消火活動を促すことができます。

今回の記事では、初期消火の3原則や重要性だけでなく、初期消化の成功に欠かせない『感知器』についても詳しくお話ししていきます。

火災はいつ起こるか誰にもわかりません。いざというときのために初期消火について知っておきたい方やはぜひご覧いただけますと幸いです。

初期消火とは?

初期消火の目的=火災を早期発見し、被害を最小限にとどめること

引用元:総務省消防庁 消火訓練マニュアル

初期消火とは、火災が発生した直後のまだ火が小さい段階で、消火器や水などを使って消火活動を行うことを指します。

初期消火の基準は、火災が発生してから天井に火が燃え移るまでの「約2~3分間」です。この時間内に消火に成功すれば、火災の拡大を防ぎ、被害を最小限に抑えることができます。

初期消火のポイントは、まず自分の安全を確保し、避難経路を確保してから消化器や水などを使って消火活動を行うことです。

もし火が天井に燃え移ってしまったときは、速やかに避難することがとても大切です。

初期消火の重要性について

初期消火は火災の拡大を防ぎ、被害を最小限に抑えるためにとても重要です。

火災は初期の段階で消火に成功すれば、建物全体への延焼や人的被害を大幅に減らすことができます。

初期消火で一番よく使用されているものは消火器です。

東京消防庁の2018年のデータによると、消火器を使った初期消火の成功率は約80%となっています。このことから、『初期消火』は非常に重要であることがわかります。

しかしながら、初期消火で消火器が使われる確率は約20%と、とても低いということもわかっています。初期消火に有効であるにもかからず、まだあまり使用されていないのが現状です。

初期消火の3原則とは

その1:早く知らせる

火災が発生した際に、何よりも優先するのが大声で「火事だ!」と周囲に知らせることです。もし声が出せない場合はやかんや鍋などを叩き、大きな音を出すことで隣近所に異変を知らせる行動も効果的です。

たとえ火が小さくても必ず119番に通報することが大切です。当事者は初期消火にあたり、周囲の人に通報を頼むのも手段のひとつです。

その2:早く消火する

建物内で火災が発生し、天井に火が届くまでの時間は3分以内と言われているため、出火直後が重要です。

消火器などの消火用具を使用するのがベストですが、ない場合は水をかけたり、布や毛布・濡れたタオルなどで火を覆うなどし、身近にあるもので初期消火を試みます。

ただし、火が天井に燃え移る・煙で視界が悪くなる・火が自分の背丈よりも大きいなどの場合は避難することを優先してください。

その3:早く逃げる

消火が難しいと判断した場合は、無理せず速やかに避難します。

煙は下から上に広がり、徐々に下へと下がってきます。煙を吸い込むと意識を失う可能性があるため、避難する際は次のことに注意することが大切です。

- はっきりとした視界と新鮮な空気を確保するため、姿勢を低くして進む

- ハンカチやタオルで鼻や口を覆い、煙を吸い込まないようにする

- 視界が悪いときは、方向感覚を失わないようにするため壁伝いに進む

- 一度逃げたら、絶対に元の場所に戻らないようにする

避難の際はこれらのことを踏まえ、慌てず落ち着いて行動し、二次被害を防ぐよう心がけます。

感知器の重要性

感知器とは、自動火災報知設備のひとつで、火災によって発生する熱・煙・炎を自動的に感知し、受信機や中継器・火災設備などに火災信号を送る装置のことを指し、マンションやビル・住宅などに設置され、火災の発生源を特定します。

感知器が火災による熱や煙などを感知⇒建物内の受信機に火災信号を送信⇒建物全体にベルや音声が流れ火災を警告するというシステムです。

感知器には次のような重要性があります。

- 火災の早期発見

- 被害の軽減

- 人命の保護

感知器は火災の発生をいち早く知らせることで、初期消火や避難を迅速に行うことを可能にします。特に就寝中や気づきにくい場所で火災が起きたときに、その効果を発揮します。

また、火災の早期発見は被害を最小限に抑える上でとても重要です。

感知器が作動することで消防への通報が早まり、速やかに消火活動が行われるため、建物や家財の焼失を防ぐことができます。

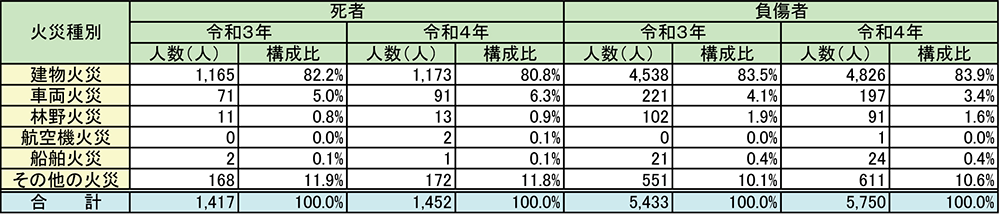

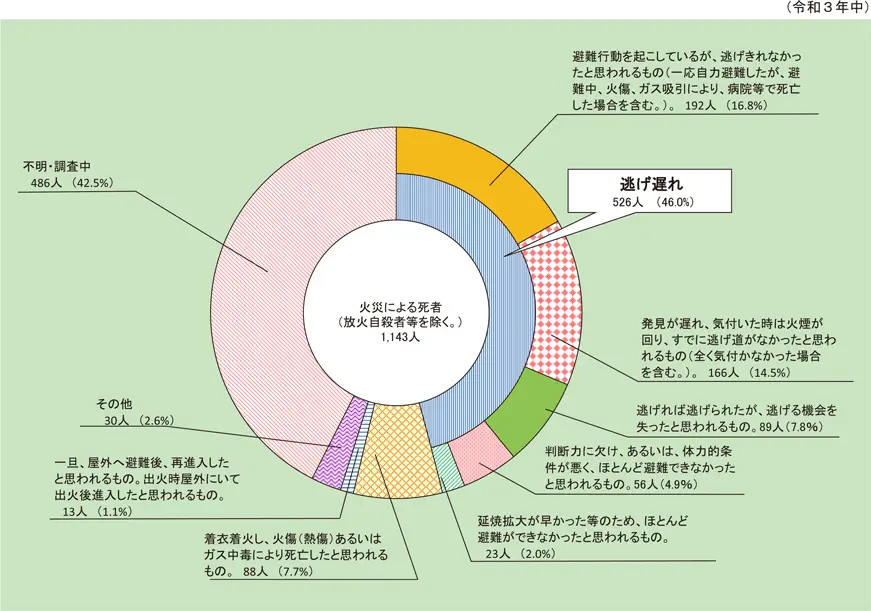

消防庁のデータ(令和3年度)によると、火災による死者の多くは、50%近くが逃げ遅れによるものだということがわかっています。

感知器は火災の発生を知らせることで避難を促し、人命を保護します。

特に高齢者や子供・障害のある方など、避難に時間がかかる可能性のある方々にとって、感知器は非常に大切な役割を担っています。

感知器の種類とそれぞれの特徴

感知器には「熱感知器」「煙感知器」「炎感知器」の3種類が存在します。

こちらではそれぞれについて詳しく解説していきます。

① 熱感知器(ねつかんちき)

熱感知器とは火災によって発生する熱を感知し、受信機に信号を送り、火災を知らせる装置のことを指します。主に天井に設置され、周囲の温度が一定以上に達したり、温度変化が急激になったりした場合に作動します。

「屋内仕様」と「屋外仕様」があり、軒下や調理場などの湿度の高い場所は防水型の屋外仕様が設置されます。特殊な環境で使用されるケースが多いため、防水・防湿・高温対応などのさまざまな種類が製造されています。

例を挙げると、サウナや岩盤浴などの高温で湿度が高いところでも設置することができます。

また、熱感知器には特種・1種・2種・3種というように、反応感度によるランクがあります。

「特種>1種>2種>3種」の順で、それぞれ設置基準が異なります。

特種や1種の感度が高い感知器が作動した際には非常ベルが鳴るように設置しておき、その後感度が低い2種や3種が作動した際は、防火シャッターや防火扉が作動するように設置することができます。これは、反応感度が高い感知器と低い感知器を組み合わせて使うことで、建物内にいる人々が順調に避難できるようにするためのシステムになります。

感知器にはさらに、「差動式スポット型感知器」と「定温式スポット型感知器」の2種類があるのでそれぞれ簡単にご紹介していきます。

差動式スポット型感知器

熱感知器で一番多く使用されているのが、差動式スポット型感知器です。メーカーにより、外観は多少異なるところはありますが、つるんとしたドーム型が特徴です。

火災が発生した際の急激な温度差を感知することから「差動式」という名前がつけられています。安価なため、お部屋をはじめとするさまざまな場所に幅広く設置されています。

冬の寒い日に温かい手で触れてしまうと、その熱を感知するくらい反応はいいですが、誤作動が起きることもあります。そのため、基本的に温度が一定な居間や収納などに設置されることが多いです。

定温式スポット型感知器

熱感知器で次に多く使われているのが、定温式スポット型感知器です。平らな金属が中央にあり、スプリンクラーのように凹凸感があるのが特徴です。

周囲の温度が定まった温度に上昇した場合に火災を感知するため、「定温式」という名前がつけられています。

主に湯気や煙の影響を受けやすいキッチンや給湯室などに設置されることが多く、差動式に比べて火災の検知は遅れる傾向がありますが、誤作動が少ないというメリットがあります。

② 煙感知器(けむりかんちき)

煙感知器とは、火災時に発生する煙を感知し、火災を知らせる装置のことを指します。主に自動火災報知設備や住宅用火災警報器に組み込まれており、火災の初期段階で発生する煙を感知するため、火災を早期発見することができます。

しかし、構造が複雑なため熱感知器より高価な傾向にあり、結露によって正常に作動しなくなることもあるため、屋外での使用は推奨されていません。

煙感知器は「光電式スポット型感知器」「光電式分離型感知器」の2種類に分類されます。

以前は「イオン化式スポット型感知器」がありましたが、こちらは放射性物質が使用されており、規制が適用されたため現在は生産されていません。

光電式スポット型感知器

引用元:パナソニック ホールディング株式会社様

光電式スポット型感知器は火災時に発生する煙を感知して、火災信号を発信する感知器です。

内部に発光部と受光部があり、煙が感知器内に入ると、発光部から出た光が煙の粒子で乱反射するため、その光を受光部で感知することで作動するという仕組みになります。

一般的な火災感知器のなかでは、火災を発見するのに最も優れていますが、一番誤作動が多いというデメリットもあります。また、火災の際に煙の被害が大きくなりやすい地下や無窓階(むそうかい)、廊下・エレベーターシャフトなどに多く設置されています。

光電式分離型感知器

光電式分離型感知器とは、自動火災報知設備で使用される煙感知器の一種です。送光部と受光部が離れて設置され、その間の通過する光のビームが煙によって遮られることで火災を感知します。

主に体育館やホール・倉庫などの広い空間や天井の高い場所で使用されています。

③ 炎感知器(ほのおかんちき)

炎感知器とは、火災時に発生する炎から放射される紫外線や赤外線を感知して火災を検知する装置です。

主に爆発や引火の危険性が高い大型工場や化学プラント、天井が高く煙や炎が広がりやすい劇場や映画館などの広い空間に取付けられることが一般的です。

炎には可視光線のほか、紫外線や赤外線が含まれています。炎感知器には、紫外線の変化が決まった量以上になったときに作動する「紫外線スポット型感知器」と赤外線の量が決まった量以上になったときに作動する「赤外線スポット型感知器」の2種類があります。

紫外線スポット型感知器

紫外線式スポット型感知器は、内部に紫外線センサーが搭載されており、炎から放射される紫外線を感知します。

紫外線センサーは、特定の紫外線域に感度を持つように設計されており、炎から放出される紫外線の変化が一定以上になると、火災信号を発信します。

赤外線スポット型感知器

紫外線式スポット型感知器は、内部に紫外線センサーが搭載されており、炎から放射される紫外線を感知します。

紫外線センサーは、特定の紫外線域に感度を持つように設計されており、炎から放出される紫外線の変化が一定以上になると、火災信号を発信します。

火元別の初期消火の方法

この章では火災の原因と、火元別の初期消火の方法について解説していきます。

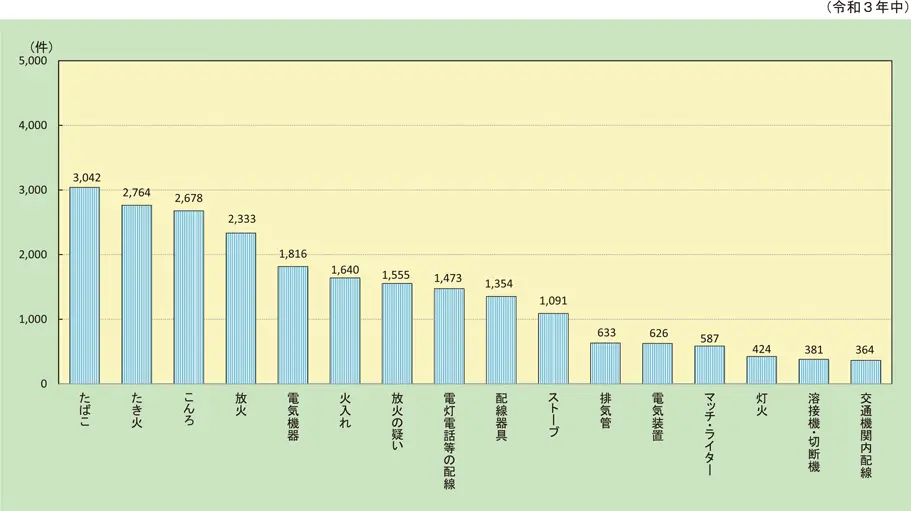

総務省消防庁のデータ(令和3年)によると、出火原因で一番多いのは「たばこ」になり、次いで「コンロ」・「たき火」となります。

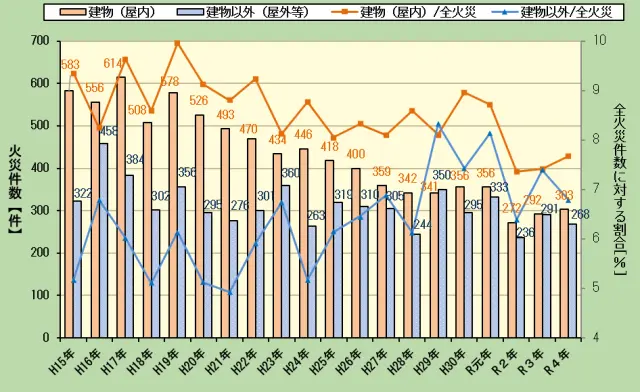

たばこによる火災は「不適当な場所への放置によるもの」で、20年間のデータで見てもその多くが建物火災につながっています。初期消火の方法は、火災の種類によって異なりますので、それぞれの火元に対して適切な消火方法を理解しておくことが非常に大切です。

「コンロ」での初期消化の方法

コンロの初期消火方法で最も重要なのは、落ち着いて冷静に対応することです。

まず、ガスの栓を閉めて火を止め、消火器があれば使用します。粉末消火器は鍋の全面を覆うように噴射し、強化液消火器は鍋の縁に向けて噴射します。

消火器がない場合は、鍋のフタや濡らした厚手の布で火を覆い、酸素を遮断して消火します。

油が原因で火災が起きている場合は、絶対に水をかけてはいけません。高温の油の中に水が入ると、水は一気に水蒸気となり、周囲に油を撒き散らしながら爆発的に火災が拡大する恐れがあります。

「たき火」での初期消化の方法

たき火の火は周囲の可燃物に燃え移る可能性があります。

もし火が燃え移ってしまったら、消火器や水をかけて消火を試みます。

消火器がない場合は、濡らしたタオルやホウキなどで叩き、その後水をかけて完全に火を消します。

たき火をする際は枯れ葉や落ち葉など周囲の可燃物を事前に取り除いておくことが大切です。また、消火器や水を入れたバケツを持っていくなど、万が一に備えてあらかじめ準備をしておくことをおすすめします。

「電気機器」での初期消化の方法

電気機器が燃えている場合は、いきなり水をかけると感電の危険があります。

そのため、まずは電気を遮断するためコンセントからプラグを抜いたり、ブレーカーを落としてから粉末消火器を使用します。泡消火器は、感電の恐れがあるので使用不可です。

消火器がない場合は、電気を遮断した状態で水をかけて消火しますが、このときも感電に注意が必要です。

「ストーブ」での初期消化の方法

石油ストーブから火が出たときは、消火器があれば直接火元にかけて消火します。

ない場合は、濡らした毛布やバスタオルなどを火元に被せて空気を遮断し、その上から大量の水をかけて消火を試みます。

電気ストーブの場合はコンセントを抜き、感電に注意しながら同様の方法で消火します。

「カーテン・ふすま・障子」での初期消化の方法

カーテンに火がつくと、天井に燃え移る可能性があります。

そのため、火が天井に到達する前にカーテンを引きちぎって消火器や水などで消火を行います。

ふすまや障子が燃えたときは、蹴倒して消火器や水で消火します。いずれも消火器がない場合は、布団や毛布などをかけ空気を遮断した後、水をかけて消火します。

※どの火元の場合も、炎が自分の背丈を超えたら決して無理に自分で消火しようとせず、迷わず避難するようにしてください。

『感知器』は初期消化に非常に重要!

消防庁のデータによると、平成23年6月までに全ての住宅に感知器(住宅用火災警報器)の設置が義務付けられていますが、設置率は全国平均で約8割(令和6年のデータ)程度です。

全国的に設置は進んでいるものの、地域によっては設置率や条例適合率がまだまだ低いところがあるのが現実です。

そして、感知器などの火災警報器は消防法9条の2で設置が義務づけられており、住宅用火災警報器は消防法施行令第5条の6等で規定されています。

特に寝室や階段には必ず設置が必要となり、2006年6月1日から、新築・既存を問わずすべての住宅に、設置が義務づけられています。

火災の早期発見と命や財産を守るために感知器は必ず設置するべきということが言えます。

条例適合率とは?

火災予防条例で設置が義務づけられている住宅用火災警報器などの設置場所全てに必要なものが設置されている世帯の割合のこと

『感知器』は点検も非常に重要!

感知器は自動火災報知設備の一種です。自動火災報知設備のある建物は、いざというときに正常に作動するよう、定期的に法で定められた点検が義務づけられています。

定期的な点検をすることで感知器の故障や誤作動を防ぎ、火災が発生した際に速やかに避難ができるようになります。

点検には「機器点検」と「総合点検」の2種類があります。機器点検は6ヶ月に1度行われ、自動火災報知設備の外観を確認し、汚れや損傷・異常がないかチェックします。総合点検は1年に1度行われ、実際に設備を作動させて異常がないかをチェックします。

点検が終わったら、建物の所有者や管理者は、点検結果を消防庁へ報告しなければなりません。

一方で、個人の住宅に取付けられている感知器などの自動火災報知設備は「設置は義務」となりますが、点検自体に法的義務はありません。しかし、いざというときに正常に作動するように、自主点検が推奨されています。

また、自宅に取付けられている感知器などは約10年が寿命と言われており、電池切れにより動かないこともあるので、10年を目安に交換をすることをおすすめします。

感知器などの消防設備の点検は『株式会社リライアークス』へ

感知器を含めた自動火災報知設備の点検は消防設備会社へ依頼することをおすすめします。消防設備会社は、専門的な知識や技術・資格を持ったスタッフが在籍しており、消防に基づいて適切に点検・整備を行うことができます。

また、点検後の報告書の作成や、不具合があった際の改修工事なども一括で依頼できるので安心です。

私たち【株式会社リライアークス】は、スピード・対応力・柔軟性の3つをこだわりとし、消防設備点検や施工工事を行っています。

弊社だからこそできるフットワークを重視し、「業務を行う速さ」と「施工着手までの早さ」の2つの早さをスタッフが意識し、消防設備点検や施工工事をはじめとする全ての業務を迅速に対応いたします。

また、弊社は横浜市を拠点に1都3県で消防設備に関わる依頼を承っており、点検で生じた不備事項や新規店舗・テナント改装・リフォームによる移設などの全ての消防設備工事や点検を自社・協力会社様とともに、幅広く対応させていただいております。 そして、施工後のアフターフォローやトラブルなどお客様のさまざまなお悩みにも柔軟に対応いたします。消防設備の設計・施工・法定点検などでお困りのことがございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。

まとめ

今回は、初期消火についての重要性や3原則と、初期消火を発見するために重要な感知器と火元別の初期消火方法についても解説しました。

もし火災が起きてしまったら、次のような行動を最初に取ることが大切です。

- 早く知らせる

- 早く消火する

- 早く逃げる

そして、初期消火を知らせるために非常に重要なのが自動火災報知設備の一部である感知器です。感知器は火災によって発生する熱・煙・炎を感知し、自動的に火災信号を発信します。

火災による死者の約半数は、逃げ遅れによるものだということがわかっていますが、感知器があることで建物内の火災を初期段階で発見でき、被害を最小限に抑えることができます。

火災はいつどこで発生するか予測ができないため、感知器は全ての建物および住宅にて設置しなければなりません。

感知器の重要さと初期消火について理解し、万が一のときのためにお役立ていただけますと幸いです。